中共下台,就是最好的经济刺激

2025年04月18日

改革开放以来,中国逐步摆脱了毛泽东时代赤裸裸的极权主义体制,转而确立市场经济架构。然而,这一转变并未使其走向真正的民主制度。 中共从未彻底放弃重回极权的可能性,它所采取的不过是一种“策略性撤退”,即在某些表面层次收缩极权控制的同时,强化威权手段,重组权力结构。

2012年习近平上台之后,这种潜在回摆的趋势迅速显性化,中国的政治体制再次朝着极权主义滑落,甚至发展成了一种前所未有的“数字极权主义”形态。

中共经济模式的制度套利逻辑

正如哈耶克在《通往奴役之路》中所警告的,一旦国家控制了经济,它也必须控制社会的其他领域。而对于重新滑向极权主义的中共来说,集中控制经济的趋势是不可避免的,而其直接后果就是市场机制被压制,经济活力不断流失。

制度是激励的结构。一个坏制度会激励非生产性的行为,抑制创新、效率和可持续增长。在当前体制下,企业家首要的“理性选择”不再是创新发展,而是与权力建立依附关系。 投资者则要面对极高的不确定性,例如,突如其来的政策干预、反垄断打击、行业整顿、平台经济清洗等。资源配置的主要依据不再是市场,而是权力。政治资源成为决定经济机会的核心变量。

在这种机制下,中共对经济的强化控制压抑了市场自我调节功能,导致经济整体活力下降。

《国家为什么失败》一书中,阿西莫格鲁与罗宾逊将制度划分为“包容性制度”与“掠夺性制度”。前者保障产权、激励创新、施行法治、创造广泛机会;而后者则服务于少数精英,榨取大众财富,不鼓励创新,也不促进普遍福祉。

中共体制属于典型的掠夺性制度,但它并非封闭运行。中国的经济发展主要依赖出口导向型模式,这种模式呈现出“对内掠夺、对外包容”的双轨运行逻辑。 对内压低劳动力成本、限制个人权利、抑制市场自由;对外则设立特区、强调产权保护、提供外资优惠,以吸引全球资本。

中共借助全球包容性制度所构建的开放性机制,获取了自身体制内无法产生的制度性红利。这种策略性“制度套利”构成了中国经济增长的关键逻辑:以内部压榨形成低成本优势,通过外部市场变现收益,从而实现系统性获利。

然而,这种制度红利并不是毫无代价的。“内掠夺、外包容”所带来的单一的外向驱动的经济发展模式,在外部“包容性制度”市场负担过重和政策转向的情况下,最终其增长潜力受到反噬。 而制度一旦形成,其内部的既得利益集团、官僚协调机制与认知惯性,会不断自我强化,排斥真正的制度改革。

中共政权与这一利益结构早已深度绑定。只要中共政权存在,制度就不会发生内生性转型。唯有政权更替,才能真正打破这种制度死循环,释放新的激励机制,推动资源有效配置,实现经济活力的重建。

中共下台带来真正的经济刺激

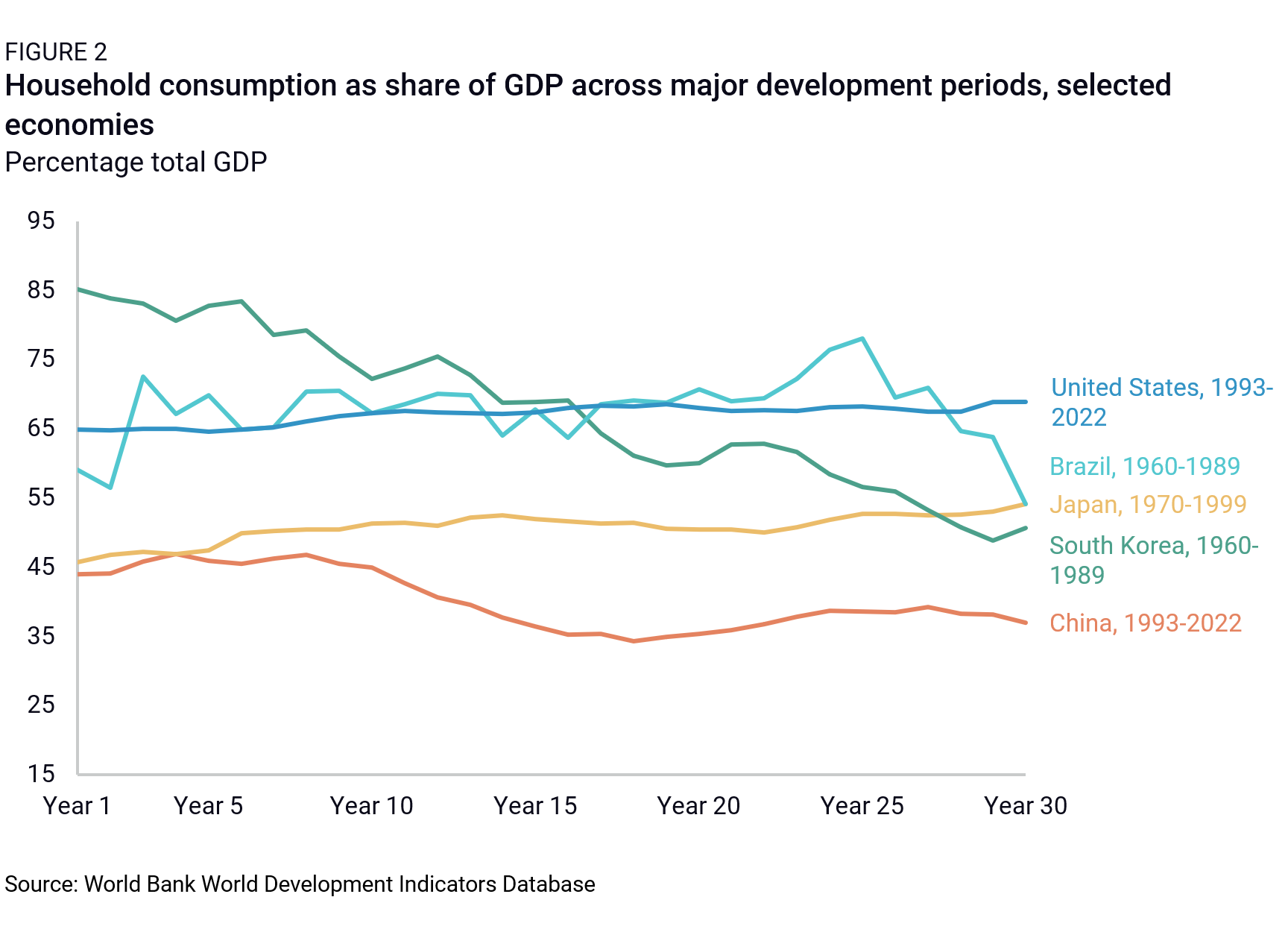

中国的GDP总量庞大,但居民消费率却长期偏低。消费占GDP的比例常年维持在38%-40%左右,远低于美国的70%、欧盟的55%-60%。这种内需不足,并非民众“不愿意消费”,而是“没有能力消费”——收入太低、负担太重、风险太高。

中国和各国消费占GDP份额的对比图

收入之所以偏低,本质上是因为劳动者在整个经济体系中地位极其弱势。这种弱势并非偶然,而是制度设计的产物。

在中共统治下,劳工缺乏真正的结社自由和集体谈判权,使企业与政府能够联手压低劳动力成本,以获取投资与出口优势。 工人难以争取更高的工资与保障,这种“低人权优势”成为中国经济增长的隐形支柱。它并非效率红利,而是对基本权利的系统性掠夺。劳动分配份额上不去,居民收入难以提高,消费意愿也自然疲弱。

底层劳动者缺乏议价力

如果出现政权更替(中共下台),给独立工会与集体谈判“开闸”,议价力提升,工资和就业稳定性一起抬升,这是最直接、最可持续的消费增量。 例如,韩国在1987年民主化后,独立工会如雨后春笋般兴起,推动全国工资水平快速上升,并带动劳动法的广泛改革,显著改善了工人处境。

法治是民主制度的基石之一,这使得企业无法再依赖低工资、压榨员工健康等手段来获取竞争优势。从而倒逼企业转向内部市场主导的技术创新、管理优化与产品升级,最终实现经济转型。

民主化也意味着媒体自由与公众监督机制的建立。这些机制可以揭露企业剥削、强迫加班、恶劣工作环境等问题,激发社会共鸣,形成舆论压力,进而推动政策改进。美国20世纪初对“黄狗合同”的废除,就是在媒体与舆论合力下完成的。

此外,在中共体制下,政策说变就变、红线口袋化,使医疗、养老、教育等基本保障充满不确定性,家庭只能通过高储蓄来“防万一”。要想让“以防不测的钱”流向消费与投资,必须削减权力的任性空间,用可预期的法治、透明和有效监督替代。政权更替能把这种制度性不确定压下去,风险溢价降了,消费动能才能真正释放。

重新配置公共资源可以激活内需

先说“维稳费”。中共国庞大的维稳开支像一口黑洞,既不创造长久的生产率,也和老百姓的日常几乎没有联系。把这部分支出挪给全民医保、基础养老金、育儿与失业支持,效果立竿见影:家庭不用为生病、失业、孩子教育拼命存“以防万一”的钱,愿意把钱花在当下。原来那种“怕明天”的预防性储蓄被卸下来,超市、餐馆、小店和服务业就有了真实的订单,而不是纸面数字的“刺激”。

再谈腐败与寻租。腐败不是抽象的“道德问题”,它有具体的账面成本:虚高的采购、被低价输送的土地与资源、被暗渠抽走的国企红利。今天的制度把这些成本藏进了糊涂账里;权力退场、预算公开、采购透明、独立审计到位之后,这些“漏损”就能变成看得见、安排得开的公共资源。与其让钱在隐秘网络里蒸发,不如堂堂正正流向学校、医院与社区,变成可预期的公共服务。

第三个层面,是把“体制内福利”改成“全民权利”。长期以来,福利更容易绕着编制与户籍转,公共部门和大城市拿到的保障明显更厚,农村与非体制群体则靠自己硬扛。这样的偏向不仅不公平,也低效:钱砸在少数人身上,对整体消费的带动有限。把福利从身份恩给改成普遍权利,同样的一块钱,覆盖的人更多、稳定感更强,家庭敢于规划未来,消费才会稳定地增长,而不是靠一时的补贴冲一把。

最后要强调:这不是单纯的“分一分蛋糕”。当维稳费和寻租成本退出舞台,透明的预算和受法律约束的福利制度走上正轨,整个社会的风险溢价会下降——企业更愿意投资长期项目,家庭更敢减少“以备不测”的存款。消费恢复的不只是数量,更是信心;投资回来的不只是资金,更是预期。所以,把钱从“看不见的黑洞”挪到“看得见的民生”,既更公平,也更增长;既是分配问题,更是增长机制的重建。

一句话:中共下台的经济意义,在于停止把钱花在对社会无益、对市场有害的地方,让公共财政第一次真正服务于所有人。当恐惧感从家庭资产负债表上消失,内需自然会持久稳定地释放。

从“低人权工厂”到“内需驱动经济体”

民主制度带来的不仅是收入分配的公平与公共资源配置的改善,更是刺激消费、释放内需、推动可持续增长的关键路径。

它将引导中国从一个以“低人权、低成本、高出口”为特征的“血汗工厂”模式,走向一个“内需拉动、创新驱动”的健康经济体。

而这一切的前提,是制度的根本变革——中共的下台,不仅是政治正义的胜利,更是最好的经济刺激。